今回は、心理の世界でよく聞く【一次感情・二次感情】について掘り下げてみました。

※ 提唱している人で一次感情・二次感情の定義が異なっていたことで、私は最初混乱しました。笑 そして、どんどん「感情」の沼にハマってしまったので、まとめておこうと思って^^

自分が感じている「感情」を適切に認識して、それを上手に扱う・表現する。これは対人関係においても、自分と仲良くなるためにも、とっても大事。

でも、クライアントさんの中には「自分の感情が分からない」という方もいます。また感情を感じられていても、「モヤモヤはするけれど……これってどういう気持ちなんだろう」と、捉えられないこともありますよね。

そんな複雑な人間の感情について、考えてみる良いきっかけになったら嬉しいです。

アダルトチルドレン(AC)克服カウンセラーのゆきです。私自身、カウンセリングを受けてからパートナーシップが劇的に改善。その後トレーニングを受けて、現在はアダルトチルドレンの生きづらさを抱える方に向けて【大切な人と良好な関係を育める】よう、講座やカウンセリングをしています。プロフィールページはこちら

※ 正しい情報を掲載するよう努めていますが、間違えることもでてくるかもしれません。ご容赦ください。

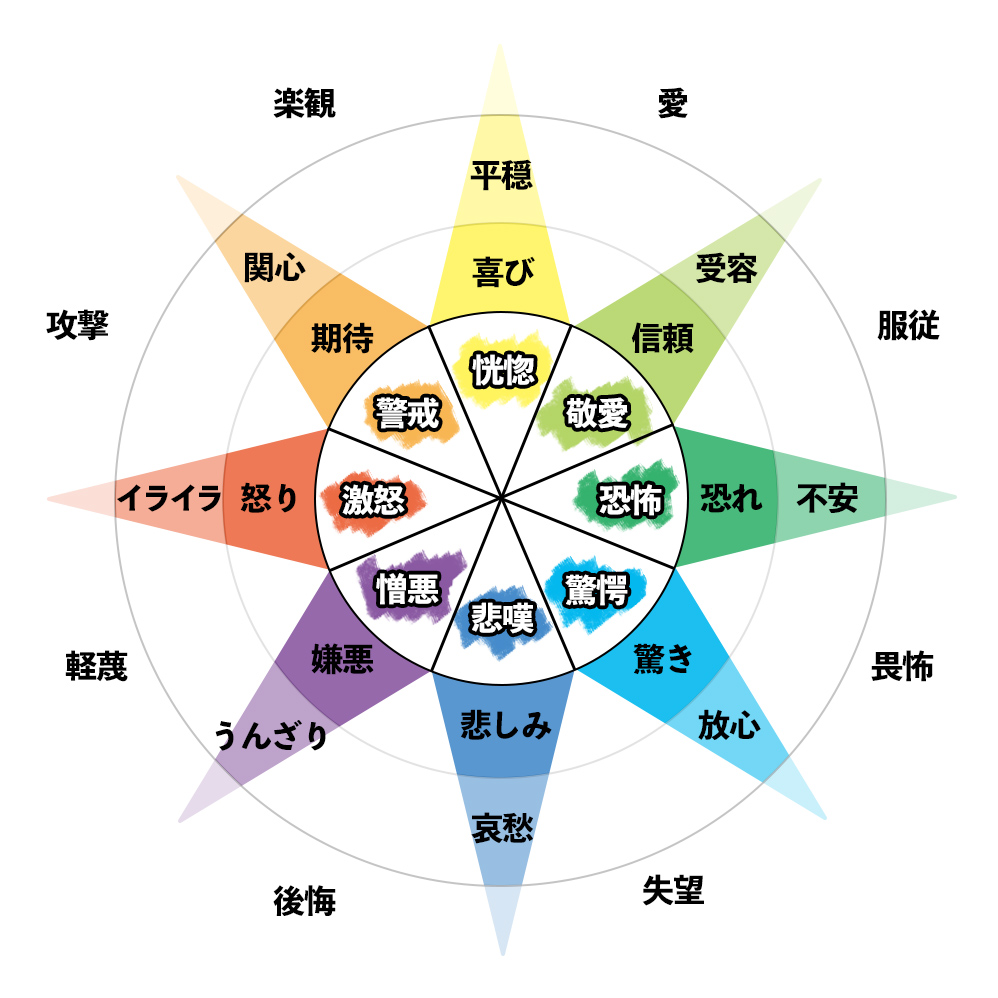

プルチックさんの感情の輪

一次感情・二次感情と調べていたら辿り着いたのが、「プルチックの感情の輪」。全部を本気で理解するのは難しいですが、感情が分からない人が自身の感情を理解するのに良さそう! 他にも……

- 感情を表現するボキャブラリーが増える

- 感情の強弱、複数の感情の組み合わさりを理解できる

ということで、進めていきます。心理学者のロバート・プルチックさんが提唱された【感情の輪】。Wikipedia

これは、8つの基本感情(一次感情)と組み合わせからなる混合感情(二次感情)で成り立っています。

基本感情(一次感情)

プルチックさんは、主要な感情は8つと定義しました。それが8つの基本感情。2層目の部分です。

- 喜び joy(ポジティブ)

- 信頼 trust(ポジティブ)

- 恐れ fear(ネガティブ)

- 驚き surprise(中立的)

- 悲しみ sadness(ネガティブ)

- 嫌悪 disgust(ネガティブ)

- 怒り anger(ネガティブ)

- 期待 anticipation(中立的)

そしてこれ以外の感情は全て、混合状態または派生状態です。詳しくは、後術します。

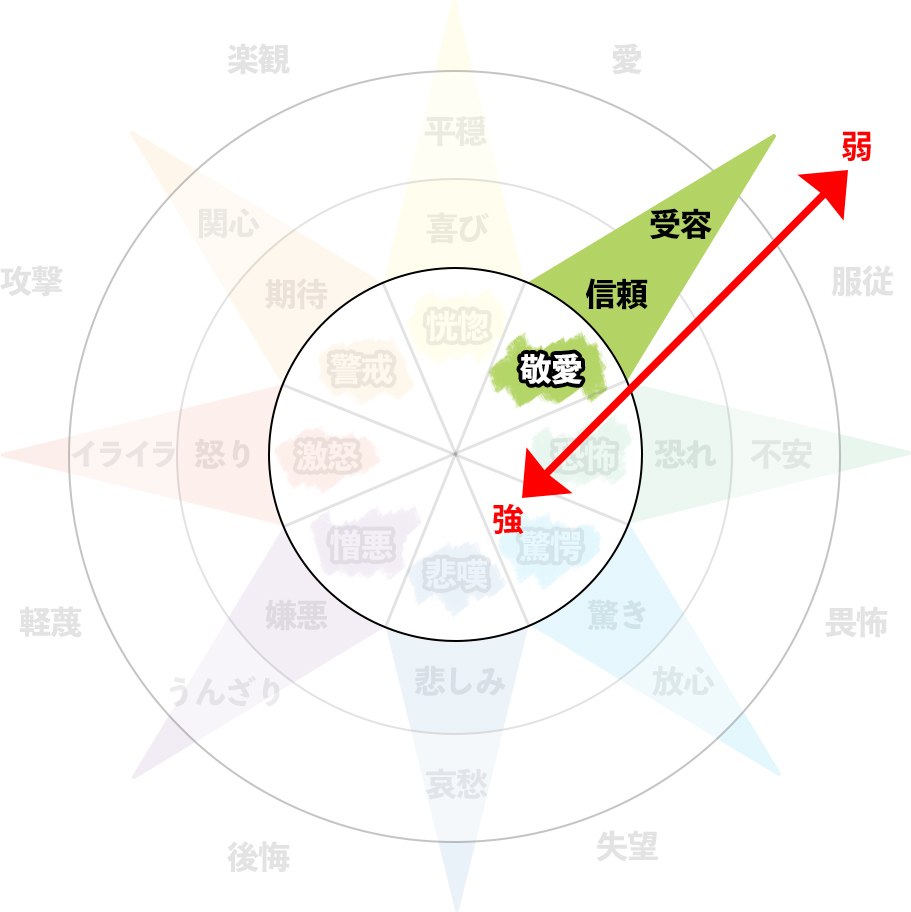

感情の強弱

この図では、感情の強さも表されています。外側から中心に向かって感情が強くなります。基本感情の「信頼」が強まると「敬愛」に、逆にもう少しライトだと「容認」といった具合。

弱い段階で気づくことで、強くならないように抑えやすくなります(イライラに気づくことで激怒しない、など)。

反対の感情

反対側は反対の感情を、表しています。たとえば、「嫌悪」と「信頼」は反対。

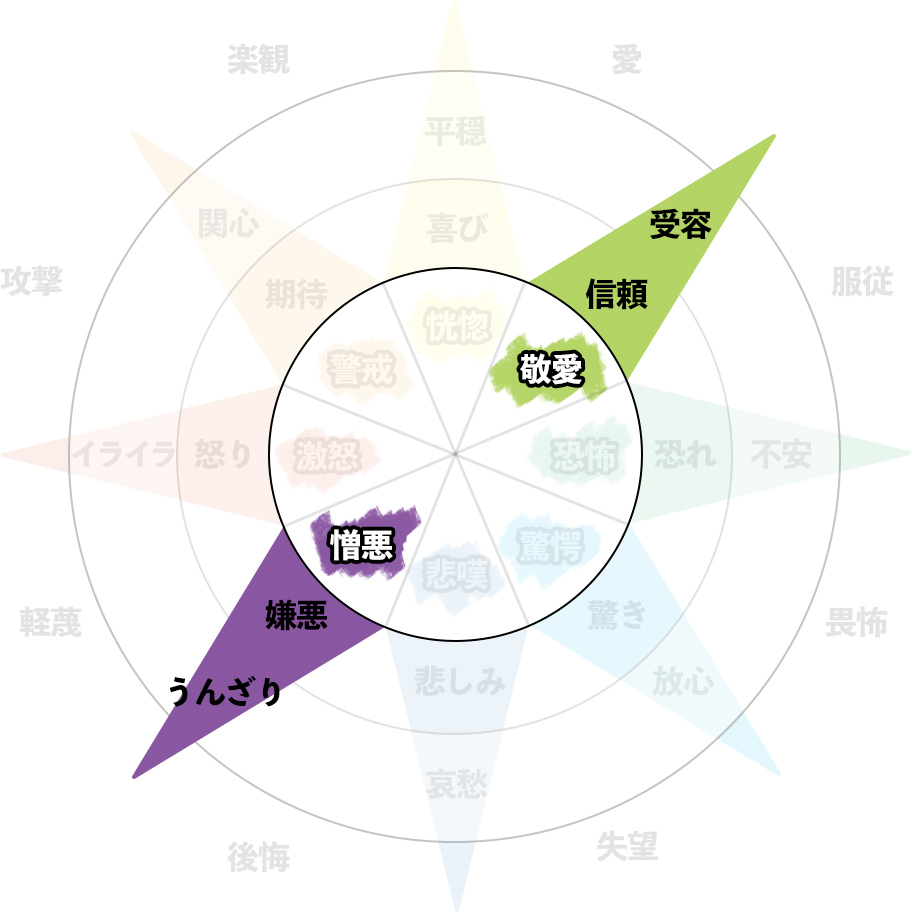

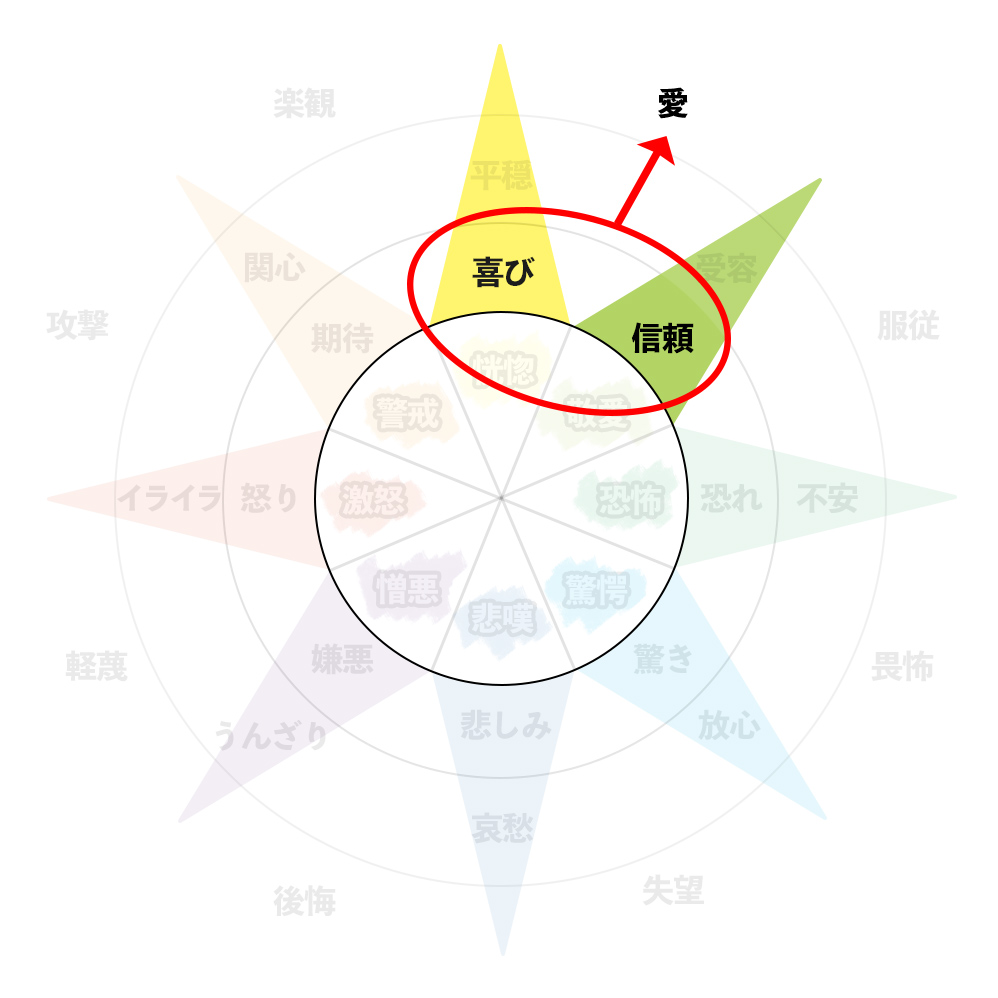

混合感情(二次感情)

複数の一次感情が混合して生じる感情のことを、混合感情(二次感情)と呼びます。

図で言うと、色のついていないエリア。例えば「喜び + 信頼 = 愛」といった具合。

| 隣同士の混合感情 | 混合された基本感情 |

|---|---|

| 愛 love | 喜び & 信頼 |

| 服従 submission | 信頼 & 恐れ |

| 畏怖 awe | 恐れ & 驚き |

| 失望 disapproval | 驚き & 悲しみ |

| 後悔 remorse | 悲しみ & 嫌悪 |

| 軽蔑 contempt | 嫌悪 & 怒り |

| 攻撃 aggressiveness | 怒り & 期待 |

| 楽観 optimism | 期待 & 喜び |

他にも、一つ飛ばしだとこんな感じ。

| ひとつ飛ばしの混合感情 | 混合された基本感情 |

|---|---|

| 好奇心 | 信頼 & 驚き |

| 絶望 | 恐れ & 悲しみ |

| 憤慨 | 驚き & 嫌悪 |

| 悲憤 | 悲しみ & 怒り |

| 皮肉 | 嫌悪 & 期待 |

| 自尊心 | 怒り & 喜び |

| 運命 | 期待 & 信頼 |

| 罪悪感 | 喜び & 恐れ |

最後に、二つ飛ばしだとこんな感じ。

| ひとつ飛ばしの混合感情 | 混合された基本感情 |

|---|---|

| 感動 | 喜び & 驚き |

| 感傷 | 信頼 & 悲しみ |

| 屈辱 | 恐れ & 嫌悪 |

| 憎悪 | 驚き & 怒り |

| 悲観 | 悲しみ & 期待 |

| 不健全 | 嫌悪 & 喜び |

| 優越 | 怒り & 信頼 |

| 不安 | 期待 & 恐れ |

アドラーさんの一次感情・二次感情

心理学者アドラーさんは、「怒り」は二次感情と言っています。

怒りの奥には、別の本当の気持ちがある。だから、「怒りは二次感情で、本当の気持ちの方が一次感情」といった具合。

大抵の場合、「怒り」は強いパワーで前に出てくるので、一次感情を自覚できず「怒り」だけが感じられているよう。

ここが、プルチックさんのいう一次感情と二次感情との違いがありますね。プルチックさんの一次感情は、基本感情といい「怒り」も一次感情のひとつ。

概念が違うのに同じ言葉だったので、混乱してしまっていました。

一次感情

- 自分が本当に感じている感情

- 最初に感じる感情

- 出来事や状況に対する直接的な反応

例えば、「悲しみ」「寂しさ」「不安・心配」「困惑」「恐れ」「恥ずかしさ」「虚しさ」「苦しみ」「悔しさ」など。震えるような感覚のもの。

二次感情

- 一次感情を感じたことによって発生する感情

- 出来事をどう捉えたかなど思考に対する反応

「怒り」「攻撃心」「憎しみ」など、人を批判・否定するようなトゲトゲしたような感覚のもの。

「心配 → 怒り」の例

子供が約束の時間になっても帰宅せず、心配な気持ちになるお母さん。事故に巻き込まれたりしていないかなど不安がよぎりながらも、待っていて。子供が帰宅したら「なんで連絡しないのよ!!」と怒る。

「怒り」の目的

そしてアドラーさんは、「怒りの感情を持つ」のは4つの目的を果たそうとしているためと言います。

- 支配 – 相手をコントロールしようという気持ち

- 主導権争いで優位に立つ – 主導権を握りたいという気持ち

- 利権擁護 – 立場を守りたいという気持ち

- 正義感の発揮 – 正しい(と思っている)ことを教えたい気持ち

このいずれかの気持ちを満たそう(果たそう)とすることが、怒りとして表現される。

なので、怒りがでてきたときに「私のこの怒りは、どんな目的を果たそうとしているのかな」って考えてみると、元の感情(一次感情)を見つけやすくなりますね。

本当は〜してほしかった(0次)

怒りの奥には、「こうあるはずなのに」「こうして欲しかったのに」(0次)……そうでない状況が起こってしまって、悲しい・寂しい・不安などを感じ(1次)……それを隠すように「怒り」(2次)が湧き起こる。

ということは、

- 「こうであるべきなのに」が強い人

- 「こうして欲しかった」が多い(たくさん我慢してきた)人

は、怒りが強く出てきやすい。

だから怒りが出てきたら、一次感情を探して、またその奥にある0次の「本当は……」を見つけてほしい。

この部分を感じるのは、心が痛かったり辛かったりしますが、一つずつ順番に見つけてくと「感情の波に飲み込まれて苦しい」が和らいでいきます^^

なぜなら、「本当は〜してほしかった」までたどり着いたら

- 私ってずっと我慢してきたんだなっと気がつける

- ほしかったものを与えられるように動ける

から。気がついてあげるだけでも、落ち着いてきますし、自分のパターンを知ることになるので振り回されなくなります。なにより、ほしかったものを「自分自身で自分に与えよう」というステージに立てます^^

「こうあるべき」を見つけて緩ませていくことでも、怒りが出てこなくなってきますね。

この本音(0次)の部分って、とっても可愛らしいものなんです。

愛してもらいたかった

構ってほしかった

もっと見ていてほしかった

優しくしてもらいたかった……などなど

まとめ

一次感情と二次感情について調べた結果、【プルチックさんの感情の輪】と【アドラーさんの怒りは二次感情】という話に辿り着きました。

どちらも同じ「一次感情・二次感情」という言葉が出てきますが、

- プルチックさんは一次感情のことを、主要(基本)な感情

- アドラーさんは一次感情のことを、最初に感じる直接的な本当に感じている感情

ということで、そもそも定義が異なるので

- プルチックさんでは「怒り」は、一次感情

- アドラーさんでは「怒り」は、二次感情

となります。

複雑な人間の感情を理解できる、プルチックの感情の輪

プルチックの感情の輪は

- 感情の理解に良い

- 感情を表現するボキャブラリーが増える

- 感情の強弱、複数の感情の組み合わさりを理解できる

怒りの目的に気がつき、本音に辿り着くアドラーの考え方

「感情を感じきろう」と、私はよく耳にしてきて実践もしてきました。が、ただ闇雲に感じていても苦しいだけだったような気がしています。ただ感じるだけだと(目的を理解していないと)「え……それでどうしたらいいの」ってなっちゃうかなと。

怒りがでてきたら「怒ってるんだね。なんで怒ってるのかな」。一次感情を見つけるために。

一次感情を見つけたら、「寂しいんだね。どうして寂しい? 本当はどうだったらよかった? どうしてもらいたかった?」。自分の願いを見つけるために。

怒りに振り回されずに、怒りをある意味上手に使って、自分を知っていく&自分に優しくなっていく。

そのために、アドラーさんの考えかたはすごく良いですよね!

カウンセリングでは、まさにこの流れで、クライアントさんの感情を一緒にみていっています^^

ここは1人では難しい部分ですので、感情に振り回されずに上手に扱える自分になれるよう、ぜひカウンセラーさんを頼ってくださいね!